En Afrique de l’Est, le changement climatique n’est plus une menace lointaine, mais une crise quotidienne qui bouleverse les vies. De la montée des eaux du lac Tanganyika qui engloutit les terres agricoles au Burundi aux précipitations imprévisibles qui dévastent les récoltes au Rwanda et en Tanzanie, les conditions météorologiques extrêmes alimentent l’insécurité alimentaire et les tensions économiques. Alors que l’inflation des denrées alimentaires augmente et que des manifestations éclatent en RDC et au Kenya en raison du coût élevé de la vie, il devient impossible d’ignorer les effets du changement climatique. Les agriculteurs, les décideurs politiques et les communautés de toute la région sont confrontés à une nouvelle réalité : comment s’adapter et survivre dans un environnement qui ne suit plus les schémas habituels.

Ce texte a été traduit de l’Anglais !

L’Afrique de l’Est, qui compte plus de 331 millions d’habitants, partage de riches liens culturels et linguistiques. Cependant, la région est confrontée à une crise croissante qui va au-delà de ces traditions communes : le changement climatique. La Tanzanie, le Kenya, le Rwanda, le Burundi, l’Ouganda et la République démocratique du Congo (RDC) sont confrontés à l’intensification de ses effets : hausse des températures, irrégularités climatiques et insécurité alimentaire.

Ces effets perturbent déjà des vies. Les agriculteurs perdent leurs récoltes à cause des inondations et des sécheresses, la montée des prix des denrées alimentaires à un niveau inaccessible, et les communautés luttent pour s’adapter. Le changement climatique n’est plus une menace lointaine, mais une réalité quotidienne qui remodèle les économies et les moyens de subsistance dans toute la région.

Le 21 mai 2024, des manifestations pacifiques ont éclaté à Kinshasa pour protester contre la hausse du coût de la vie. Un an plus tôt, en 2023, des frustrations similaires avaient alimenté des manifestations meurtrières au Kenya. Si ces manifestations peuvent sembler purement politiques, elles sont profondément liées à l’insécurité alimentaire aggravée par des conditions météorologiques extrêmes. Des précipitations imprévisibles, des sécheresses prolongées et des inondations ont réduit les rendements agricoles, alimentant l’inflation et rendant les aliments de base inabordables.

En 2024, l’inflation alimentaire en Afrique de l’Est reflétait cette crise, la plupart des pays – à l’exception de l’Ouganda – enregistrant de fortes hausses de prix.

Des moyens de subsistance perdus

À Rumonge, au Burundi, les agriculteurs sont désespérés car les eaux du lac Tanganyika inondent leurs terres agricoles. « J’ai presque tout perdu. Regardez tous ces hectares. C’étaient des plantations de palmiers à huile. Mais maintenant, tout a été inondé, détruit par l’eau », déclare Joseph, un cultivateur de palmiers à huile âgé de 60 ans, en regardant les terres dont il tirait autrefois sa subsistance.

Père de six enfants, il indique qu’à cause de ces inondations, ses pertes sont incalculables : « En tout cas, pour une saison de récolte, je ne pouvais pas passer à côté de 100 millions de francs burundais (l’équivalent de 33 772 dollars, selon le taux officiel). Maintenant, je ne peux espérer que 5 millions de francs burundais (1 688 dollars) pour les parties qui ne sont pas complètement inondées », a déclaré Joseph. Aujourd’hui, il affirme qu’il lui est difficile de subvenir aux besoins alimentaires de sa progéniture. « Il faut aussi savoir que dans ces plantations de palmiers à huile, nous pouvions cultiver des haricots, des patates douces, etc. Maintenant, il n’y a plus que de l’eau », ajoute-t-il.

La montée du niveau des eaux n’est pas uniquement pour le lac Tanganyika. Une étude sur les lacs d’Afrique de l’Est a révélé que la surface de 205 lacs s’est accrue entre 2000 et 2023, principalement en raison de l’augmentation des précipitations. Le lac Victoria, deuxième plus grand lac d’eau douce du monde, a également connu des fluctuations de niveau qui ont perturbé les pêcheries et les communautés riveraines.

Au marché de Kibirizi, l’un des plus fréquentés du district de Karongi, dans la province occidentale du Rwanda, les agriculteurs luttent pour survivre face à l’augmentation rapide du coût des denrées alimentaires. Maniriho Jean Bosco, père de quatre enfants et habitant de Gitesi, explique que les prix des denrées alimentaires ont augmenté au cours des cinq dernières années, mais pas ses revenus. Il déplore également l’imprévisibilité des conditions météorologiques. « Il ne pleut plus comme avant ; les temps ont changé. Il pleut en septembre, ou il pleut tard, et nous semons en octobre. Aujourd’hui, les pluies sont irrégulières et destructrices».

Après avoir acheté des semences d’oignons pour environ 35 dollars et loué des terres pour plus de 71 dollars, les températures peuvent augmenter au lieu que la pluie arrive comme prévu. « C’est une perte », déclare-t-il. Il ajoute que les semences sont plus chères qu’auparavant. « Une boîte de semences de poivrons verts coûte maintenant jusqu’à 6 dollars ; lorsque vous récoltez un kilo, il coûte 0,14 dollar ou 0,07 dollar sur le marché. Certains agriculteurs ont laissé leurs cultures dans les champs parce qu’ils ont acheté les semences à un prix élevé et qu’il n’y a pas de marché ».

Comme la plupart des économies d’Afrique de l’Est, la Tanzanie dépend fortement de l’agriculture. Le changement climatique perturbe ce secteur, menaçant l’approvisionnement alimentaire et la stabilité économique du pays. Lorsque la saison agricole a commencé en novembre 2024, Mwichande Mnyang’anyi, un agriculteur de 66 ans du district de Bahi, dans la région de Dodoma, était optimiste. « Les pluies ont bien commencé », se souvient-il. « Je pensais que nous allions avoir une bonne saison.

Mais ses espoirs se sont évanouis lorsque les pluies ont cessé en février. « C’est de plus en plus difficile. Il n’y a pas eu de pluie depuis », dit-il. Mnyang’anyi se préoccupe maintenant de nourrir sa famille. Ses rendements en riz, qui atteignent généralement au moins 25 sacs (100 kg chacun) par hectare, devraient chuter à 5 ou 6 sacs cette année en raison de la sécheresse et des infestations de ravageurs. Dans toute la Tanzanie, des milliers de ménages agricoles sont confrontés à des difficultés similaires. Avec des précipitations peu fiables, des récoltes réduites et des coûts de production en hausse, l’insécurité alimentaire s’aggrave.

De l’autre côté de la frontière, dans la province du Kongo Central en RDC, le changement climatique se manifeste par l’émergence de pucerons, un minuscule insecte suceur de sève. « Ces pucerons ne résistent pas quand il pleut, mais quand il ne pleut pas, cela crée des conditions propices à leur infestation. Ils peuvent réduire le rendement de 30 à 70 % », explique Martin Kimvuta, directeur de la recherche agronomique à la Kwilu-Ngongo Sugar Company. Avec ses milliers d’hectares de terres agricoles produisant plus de 80 millions de tonnes de sucre, le changement climatique est une menace pour la société sucrière, qui est le seul producteur de sucre de la RDC.

« Dans les cas extrêmes, l’infestation peut entraîner la mortalité des jeunes cannes, ce qui a un impact sur la productivité des champs », a expliqué M. Kimvuta. En outre, la canne à sucre a besoin d’eau pour pousser ; le manque d’eau aggrave donc le problème.

Insécurité alimentaire en Afrique de l’Est

En RDC, une analyse de la classification intégrée de la phase de sécurité alimentaire (IPC) d’octobre 2024 a révélé que 25,6 millions de personnes, soit environ 22 % de la population analysée du pays (116 millions d’habitants), sont en situation de crise ou d’urgence en matière d’insécurité alimentaire aiguë. La situation est tout aussi désastreuse en Afrique de l’Est : au Kenya, 895 000 personnes seront confrontées à une insécurité alimentaire aiguë en 2024, tandis qu’en Ouganda, une sécheresse prolongée a touché plus de 797 000 personnes. L’insécurité alimentaire chronique dans la région exige des interventions urgentes couvrant des solutions à court, moyen et long terme.

« Le changement climatique a des répercussions importantes sur la sécurité alimentaire de l’Ouganda ; la hausse des températures réduit l’aptitude de nombreuses zones à produire certaines cultures », a déclaré l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) dans un communiqué.

Facteurs exacerbant le changement climatique

Lorsque Serina, une habitante du district de Bunyangabu en Ouganda, a obtenu 10 hectares de terres agricoles à Fort Portal, elle pensait que son fardeau financier et alimentaire prendrait fin. Cette vision de gagner suffisamment d’argent pour payer les frais de scolarité de ses enfants et produire suffisamment de nourriture pour eux réduirait le stress financier. Le terrain qu’elle a acquis pour le cultiver était une « mini-forêt », comme elle le décrit, avec différentes sortes de végétation, dont plusieurs arbres.

Cependant, d’autres agriculteurs lui ont conseillé d’abattre et de brûler tout ce qui pouvait l’être pour dégager la zone à cultiver. On lui a également conseillé d’enlever toutes les racines des arbres pour qu’ils ne repoussent pas, estimant que les arbres aspirent l’eau du sol et que cela affecterait ses récoltes. Ses récoltes ont été abondantes pendant les trois premières saisons. Cependant, les choses ont commencé à changer lorsque ses récoltes ont commencé à se dessécher et que les pertes ont commencé à l’handicaper.

« Après les trois premières saisons, j’ai commencé à faire des pertes. Au début, je n’avais pas besoin d’engrais ; la terre était fertile et toutes les plantes poussaient sans additifs. Cependant, je dépensais au moins 817 dollars rien qu’en engrais pour les jardins et 108 dollars de plus par hectare chaque saison pour 10 hectares », explique Serina. « Imaginez que j’aie eu besoin d’engrais pour faire pousser des haricots et des pommes de terre irlandaises. C’est du jamais vu », poursuit-elle. « Je n’avais plus d’argent à dépenser », dit Serina. Aujourd’hui, plus de dix saisons plus tard, elle a abandonné les jardins et est rentrée chez elle, où elle a défriché sa ferme, l’a transformée en jardin de pommes de terre et a vendu toutes ses vaches.

Alors qu’un sac de pommes de terre se vendait 43 dollars il y a cinq ans, lorsque Serina s’est lancée dans l’agriculture commerciale, le prix a aujourd’hui doublé, atteignant 89 dollars dans certains villages. Ces fortes hausses de prix, auxquelles s’ajoute l’abandon du commerce par les agriculteurs en raison de la sécheresse, se traduisent par une augmentation des prix des denrées alimentaires qui dépasse les revenus de nombreux ménages.

Selon le ministère ougandais de l’eau et de l’environnement, 122 000 hectares de forêt (six fois et demie la taille de Kampala) disparaissent en moyenne chaque année. « Cette perte sans précédent de forêts est l’une des principales causes locales du changement climatique en Ouganda. La déforestation contribue au changement climatique en libérant du dioxyde de carbone, en réduisant la capacité de la Terre à absorber le CO₂, en perturbant les climats locaux et en déclenchant des boucles de rétroaction destructrices », explique M. Emmanuel Zziwa, chef d’équipe adjoint pour la résilience au changement climatique de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en Ouganda. La majorité des forêts perdues le sont au profit de l’agriculture et de l’urbanisation. L’impact global n’est pas seulement la hausse des températures, mais aussi la fertilité des sols, car les arbres fournissent de l’eau aux cultures et maintiennent la fertilité.

« On estime que plus de 800 000 hectares de cultures sont perdus chaque année en Ouganda en raison d’événements liés au changement climatique. Cela a un impact sur la sécurité alimentaire du pays », a déclaré M. Zziwa.

Efforts pour atténuer les effets du changement climatique

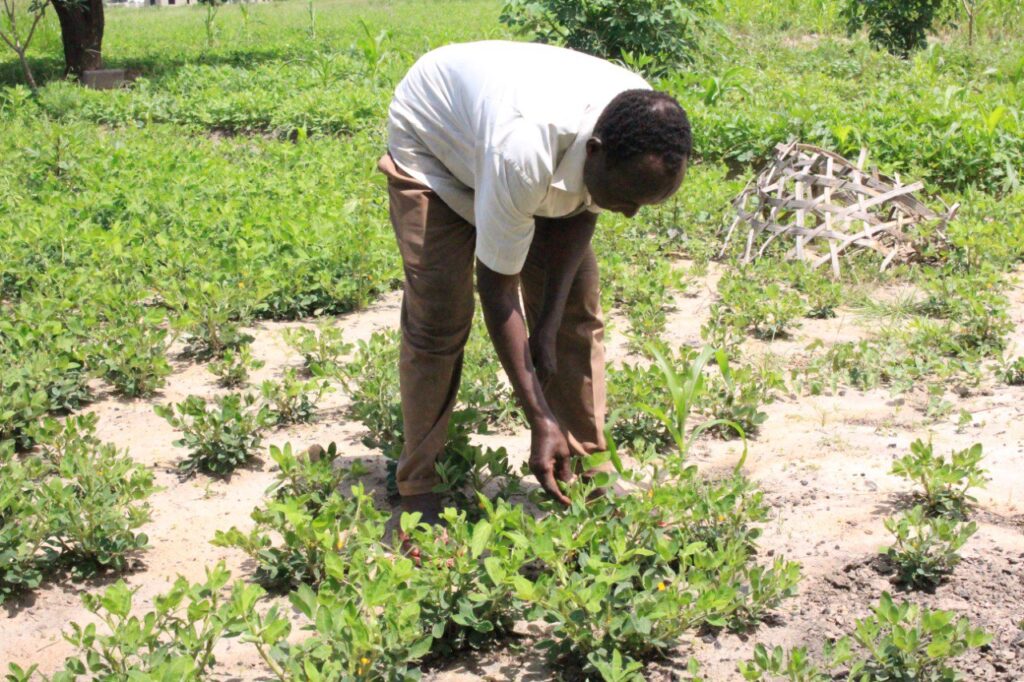

Alors que les conséquences du changement climatique se font de plus en plus sentir, de nouvelles initiatives voient le jour en Afrique de l’Est pour lutter contre ce phénomène. À Narok West Sub-County, au Kenya, Plant Village, une petite organisation non gouvernementale, travaille avec les communautés pastorales pour lutter contre l’insécurité alimentaire. Plant Village a formé de petits agriculteurs, en particulier des femmes issues du milieu pastoral, à la création et à l’entretien de jardins potagers. Les jardins potagers ne sont pas différents des autres méthodes agricoles « parce qu’ils sont développés de manière procédurale, depuis le semis des graines dans la pépinière jusqu’à la transplantation avec l’aide d’un Moran de PlantVillage ou d’un agent de terrain », a expliqué Brian Sankei, un agent de terrain de Plant Village.

Au cours des quatre derniers mois, 80 ménages des localités de Ngoligori et Maji Moto ont créé des jardins potagers. Ces jardins fournissent aux familles un approvisionnement régulier en légumes, tels que le chou frisé et les épinards, ce qui améliore considérablement la nutrition des ménages. « Au départ, ces communautés dépendaient des produits de l’élevage comme le lait et la viande. Mais pendant les sécheresses, lorsque leur bétail périssait, elles n’avaient plus rien à se mettre sous la dent. Aujourd’hui, grâce aux jardins potagers, elles disposent d’une source constante de légumes, ce qui leur assure un régime alimentaire plus équilibré », a déclaré M. Sankei.

Le principal inconvénient pour ces communautés est la pénurie d’eau due à des sécheresses prolongées, qui entraînent la perte des récoltes. Pour atténuer ce problème, l’organisation promeut des systèmes simples de collecte de l’eau de pluie à l’aide de gouttières et de réservoirs de stockage par le biais d’une formation.

Les avantages de ces jardins potagers vont au-delà de la sécurité alimentaire. Les familles gagnent désormais un revenu supplémentaire en vendant les produits excédentaires sur les marchés locaux. Noomali Nkongoni, mère de quatre enfants, vend du chou frisé et des épinards provenant de son potager au marché de Sanda, près de Ngoligori. « Avant, j’achetais des légumes. Maintenant, je cultive les miens, je nourris mes enfants et je gagne même de l’argent », explique-t-elle. L’argent que je reçois me permet de payer mon système solaire tous les jours, et ma maison est plus verte que jamais ». Kisinyinye Sankei, un autre agriculteur, souligne que le projet a permis de réduire les dépenses du ménage. « Je n’achète plus de légumes au marché. Le seul problème, c’est la sécheresse. Les épinards, par exemple, se dessèchent rapidement s’ils manquent d’eau », note-t-elle.

Outre la pénurie d’eau, Brian Sankei ajoute que la dispersion des établissements pastoraux rend difficile l’organisation de sessions de formation et le suivi des progrès des agriculteurs. En outre, le terrain accidenté pose des problèmes logistiques, en particulier pendant la saison des pluies.

Promesses non tenues de financement du climat

Le changement climatique est une conséquence directe de l’activité humaine. Au-delà des causes locales (déforestation, exploitation minière, etc.), l’Afrique est victime de facteurs globaux, principalement les émissions mondiales de CO2 dont l’Afrique n’est responsable qu’à hauteur de 3,7 %, selon les données de l’Agence internationale de l’énergie de 2022. L’essentiel des émissions de carbone à l’origine du réchauffement climatique provient de la Chine, des États-Unis d’Amérique et de l’Inde, qui sont respectivement les trois principaux émetteurs. Malheureusement, les pays africains sont contraints de faire face aux sécheresses et aux inondations résultant du changement climatique alimenté par les nations développées. C’est cette réalité qui a rendu nécessaire la création de divers mécanismes de financement de la lutte contre le changement climatique, tels que, entre autres, le fonds pour les pertes et dommages subis par les pays en développement.

Un rapport de Climate Policy Initiative (CPI) a révélé qu’en 2021/2022, l’Afrique a reçu 48 milliards de dollars en financement climatique – une augmentation de 48 % par rapport à l’année précédente – mais cela reste une fraction des 250 milliards de dollars estimés nécessaires chaque année pour financer les actions d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets. La majeure partie de ce financement provient de sources internationales, les contributions nationales ne représentant que 10 %. Les institutions multilatérales de financement du développement (BMD) ont été les principaux fournisseurs. Toutefois, une grande partie de ce financement a pris la forme d’une dette, ce qui soulève des inquiétudes quant à la charge financière à long terme qui pèse sur les pays en développement. Malgré les engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris, les gouvernements d’Afrique de l’Est ont toujours du mal à accéder à un financement climatique adéquat, ce qui entrave les efforts d’adaptation à grande échelle.

Les Perspectives économiques en Afrique prévoient que l’Afrique aura besoin de 2 700 milliards de dollars d’ici 2030 pour les efforts d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. L’IPC estime que l’Afrique a besoin de 250 milliards de dollars par an entre 2020 et 2030 pour s’attaquer à l’adaptation au changement climatique. En Ouganda, par exemple, le coût de l’inaction entre 2010 et 2050 a été estimé entre 273 et 437 milliards de dollars. L’Ouganda crée un environnement propice à la lutte contre le changement climatique – la politique nationale sur le changement climatique et la stratégie de mise en œuvre (2015), ainsi que les contributions déterminées au niveau national (NDC), entre autres.

L’Ouganda, le Rwanda, la RDC, la Tanzanie, le Kenya et le Burundi regorgent d’histoires de désespoir et de résilience au changement climatique, qui reste une menace active. Une étude récente de l’Institut international de recherche sur l’élevage (ILRI) a identifié des indicateurs de stress thermique qui pourraient signaler l’imminence de sécheresses et d’inondations dans la région. Bien que des programmes et des innovations en matière de résilience climatique soient mis en place dans les communautés, les traumatismes laissés par les inondations et les sécheresses passées et futures persistent.

Par Lenah Bosibori (Kenya), Emmanuel Ngabo (Rwanda), Yanne Mbiyavanga (RDC), Daniel Samson (Tanzanie), Sarah Biryomumaisho (Ouganda) et Rénovat Ndabashinze (Burundi)

Editeur : Thomas Mukhwana

Avec le soutien de Ukweli Coalition Media Hub et Africa Uncensored.